Transdermal absorption and detection method

透皮吸收的基础原理和检测方法

此文章介绍了基础的透皮吸收理论知识和常规的检测方法,尤其是动物替代的检测方法

Transdermal absorption, Franz diffusion

背景

1979年,美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准了首个作用于全身的经皮给药系统(Transdermal Drug Delivery Systems,TDDS)制剂—-东莨菪碱贴片。

又称经皮治疗系统( trandermal thrapeutic systerms,TTS) ,是指皮肤给药以达到局部或全身治疗目的的一种给药途径。是继口服,注射之后的第三大给药系统,是常用于评定药物通过皮肤吸收的一种方法。

优势:

- TDDS可避免肝首过效应

- 通过非侵入的给药方式,增加患者用药顺应性

- 可长期维持稳定的血药浓度

对于化妆品来说,并不需要通过皮肤进入体循环,化妆品作为皮肤外用制剂,其功效的发挥要求有估量的 有效成分到达成分并保持在皮肤中,发挥产品中有效成分的最大功效。

原理

影响透皮吸收的因素

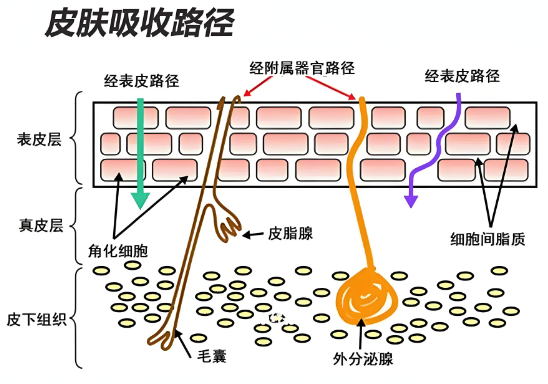

化妆品透皮吸收主要途径有角质层、毛囊、皮脂腺和汗管口。

皮肤吸收路径

不同物种,不同的解刨部位,不同的年龄都会导致角质层厚度的不同,从而影响透皮吸收

猪皮是和人类皮肤最为相似的,包括相似的角质层,表皮厚度及毛囊密度

透皮吸收理论

透皮吸收的理论主要有下面的五种: 扩散理论、渗透压理论、水合理论、相似相溶理论和结构变化理论

| 理论 | 核心原理 | 关键因素 | 应用/例子 |

|---|---|---|---|

| 扩散理论 | 药物在浓度梯度驱动下由高浓度向低浓度扩散(Fick 定律) | 浓度梯度、分子量、扩散系数、角质层厚度 | 小分子药物透皮,如尼古丁贴剂、甾体激素贴剂 |

| 渗透压理论 | 外界制剂与皮肤内水分存在渗透压差,促进药物随水流入皮肤 | 溶液渗透压、载体系统 | 高渗制剂、含渗透调节剂的贴剂 |

| 水合理论 | 角质层在水合作用下膨胀,细胞间隙增大,脂质排列松散,利于药物进入 | 湿度、封闭环境、制剂含水量 | 湿敷、贴剂封闭、保湿剂促进吸收 |

| 相似相溶理论 | 药物与皮肤脂质/水相的相容性决定其透皮能力;适度亲脂性最佳 | 药物的 LogP、溶解度 | 脂溶性药物易穿过角质层,如维生素 D、甾体类药物 |

| 结构变化理论 | 透皮促进剂或物理方法改变角质层结构,使药物渗透增强 | 表面活性剂、有机溶剂、物理技术 | 微针、电穿孔、超声导入、脂质体、表面活性剂促进剂 |

常用的皮肤模型类型

- 扩散理论

扩散理论是基于大多数化学物质以被动扩散的方式通过皮肤进入体内,该过程可由Fick第一定律来描述,只能用来粗略计算化学物质透皮吸收的速率

\[ R = \frac{K \cdot A \cdot (C_1 - C_2)}{d} \]

- R: 扩散速率

- K: 特定外源化学物的扩散常数

- A:皮肤面积

- C1-C2: 皮肤两侧浓度梯度

- d:皮肤角质层的厚度

- 渗透压理论

渗透压理论是将覅普看作一层半透膜,溶液是通过半透膜由高浓度向低浓度扩散发生渗透,从而使功效物质被皮肤吸收

| 对比点 | 扩散理论 | 渗透压理论 |

|---|---|---|

| 核心原理 | 物质在 浓度梯度 驱动下,由高浓度区域向低浓度区域扩散(符合 Fick 定律)。 | 物质在 渗透压差 驱动下,随水分子流动进入皮肤。 |

| 驱动力 | 浓度差(ΔC)。 | 渗透压差(Δπ)。 |

| 介质角色 | 药物分子本身跨越皮肤屏障扩散。 | 水作为载体,携带药物一起进入皮肤。 |

| 适用情况 | 主要解释小分子药物通过角质层扩散的过程。 | 常用于解释含水/高渗制剂对透皮的促进作用。 |

| 公式基础 | Fick 扩散定律: \(J = \frac{D \cdot K \cdot ΔC}{h}\) | Van’t Hoff 渗透压公式: \(π = iCRT\) (说明溶液渗透压与浓度相关)。 |

| 例子 | 尼古丁贴剂、甾体激素贴剂(靠浓度差维持透皮)。 | 高渗盐水湿敷、含渗透调节剂的凝胶(渗透压驱动)。 |

- 水合理论

皮肤的水合作用有利于透皮吸收,角质细胞的角蛋白含氮物质的水合作用提高,细胞发生膨胀,降低了结构的致密程序,增加了物质的渗透性,使得水溶性和极性物质透过角质层更加容易。

- 相似相溶理论

相似相溶原理是指化学物质透皮吸收的速率主要取决于其在皮肤中的溶解度,当化学物的组成、结构和特性与皮肤越相似,就越容易透皮吸收。非极性成分容易通过富含脂质的细胞间隙部位来穿透屏障,而极性成分则依靠细胞自身的渗透来跨越屏障。

- 结构变化理论

结构变化理论是指促渗剂会通过破坏扰乱细胞间脂质的有序排列或直接抽提角质层脂质成分,降低皮肤的屏障作用,或是通过破坏角质蛋白的致密结构,降低其屏障阻力,增加化学物质的渗透率,或是通过提高角质层的溶解性能,改善化学物质在其中的分配,从而促进化学物质在皮肤中的吸收。

促进透皮吸收的方法

物理方法

常见的物理方法有离子导入法、电穿孔法、超声波渗透法、微针法

- 超声波导入

- 利用超声波的能量,改变皮肤角质层结构或通过皮肤附属器产生药物传递通道,从而促进药物吸收。超声波的频率、时间和药物性质等因素会影响其促渗效果。超声导入是通过采用低频20kHz的超声波提高促渗过程中气泡和空洞的产生、局部升高皮肤温度、降低导入物质与皮肤间的电位能等,在短时间内增加物质的吸收,对水溶性物质的促渗效果明显,对脂溶性物质几乎无促渗作用。

- 微针阵列技术

- 微针阵列通过在皮肤上形成微小的通道,增加药物的透皮吸收。这种技术特别适用于大分子药物,如蛋白质和多肽的透皮给药.

- 电穿孔技术

- 电穿孔(Cool Derm)是一种无需使用针头即可让各种美容成分渗透到皮肤深处的电穿孔装置。 电穿孔是一种利用电流在细胞上形成小孔并让美容成分渗透的治疗方法。

- 离子导入

- 离子导入是通过使用外部电极施加几分钟到几个小时的微电流,通过电泳驱动分子穿过角质层,物质传递速率通常与施加的电流成正比。基于电极相斥这一原理,通过离子导入传递的分子必须是水溶性的、带电荷的且分子大小在13kDa以下。

化学方法

改善透皮通透性的化学方法,添加某些能可逆的破坏角质层脂质组织结构的物质,从而使皮肤更具通透性,添加的这种物质叫做经皮渗透促进剂。

提高溶解度,增加角质层的油水分配系数,角质层的流态化以及角质层脂质的相互作用

- 化学渗透促进剂(乙醇,丙二醇,氮酮,有机酸,表面活性剂)

- 中药渗透促进剂(冰片,桉叶,薄荷类,丁香类)

氮酮(1-正十二烷基氮杂环庚-2-酮)是最常用的化学促透剂,氮酮促进成分透皮吸收的机制有以下几种:与细胞间脂质或生物膜类脂质作用,溶解脂质后形成间隙;与角质细胞内基质相互作用,进入角质层内的氮酮液化细胞内脂质使扩散阻力减少;水化机制,氮酮增加皮肤角质层含水量,使该层细胞(尤其是基底角质层的细胞)膨胀(体积增大),药物在该层形成储库,从而维持一定的药物释放和作用时间,促进水溶性物质经水性通道渗透吸收。

丁香为桃金娘科植物丁香树的花蕾,主含丁香油、丁香油酚等成分,有报道称丁香油酚具有透皮促进作用,可作透皮促进剂使用。

生物促渗透技术

生物促透剂是通过干涉皮肤新陈代谢过程从而达到渗透功效的。它可抑制角质层脂质的合成(特别是在皮肤受伤后),或促进皮肤屏障脂质的新陈代谢。

生物促渗剂通常指内源性物质或其衍生物,包括透明质酸、促渗肽、代谢调节剂、氨基酸衍生物和神经酰胺及其类似物。

药剂学促渗透技术

药剂学方法主要包括微乳、脂质体、传递体、醇质体、囊泡、固体脂质纳米粒和微海绵等等。

优势:

- 提高化妆品原料如不饱和脂肪酸、维生素或抗氧化剂等在配方中的稳定性

- 增强某些成分的渗透性,如微生物或抗氧化剂

- 提高紫外线吸收剂的功效和耐受性

- 产品美观

脂质体

当两亲分子如磷脂分子分散在水中时,能自发地形成磷脂双分子膜包裹水溶液的球形封闭小囊泡。类脂双分子层在脂质体的形成过程中,亲水的头部形成膜的内外表面层,而亲油性的尾部处于膜的中间。这种特殊的结构使其能够在双分子膜内部包裹脂溶性物质,囊泡中心及各双分子膜之间可包覆水溶性成分。

透皮吸收检测方法及应用

Franz扩散池法

Franz 扩散池(Franz diffusion cell) 是一种用于体外透皮扩散研究的常用设备,由TJ Franz 于1975 年开发。它主要用于评估药物或化妆品活性成分在模拟皮肤或其他生物膜中的渗透和吸收特性。

- 垂直式静态扩散池(Static Cell, SC)

- 流通式扩散池(Continuout Flow Cell,CFC)

流通式扩散池具有连续流动的接收液,以模拟体内血液的流动情况,但由于新参数的引入,需要进行更多的预试验来确定相关试验参数。垂直式静态扩散池具有固定体积的接收室,试验过程中持续搅拌接收液,是目前最常用的扩散池装置。

以乳猪皮为载体,将其固定在Franz扩散池的供给室和接收室之间,将扩散池固定于透皮吸收扩散仪中,在开启磁搅拌子和恒温水浴的情况下,向室中皮肤表面加入不同的样品进行透皮实验。然后计算累积渗透量、扩散百分率、透皮系数和回收率等数值。

3D皮肤模型渗透测定法

利用标准的3D表皮或真皮模型进行渗透性测试 也可以使用荧光标记进行图像的定位和定量

PAMPA法

平行人工膜渗透分析法(PAMPA)是一种用于研究药物渗透性的生物物理技术。该方法通过模拟生物膜的渗透过程,评估药物在特定条件下的渗透性能。

通常使用含有磷脂组成的人工膜,该膜被夹在两个相邻的溶液室之间,模拟如肠道、皮肤中药物的被动扩散过程

透皮吸收检测方法

胶带粘贴法

胶带粘贴法利用粘性胶带逐层去除皮肤表面的角质层细胞,是一种用于评估透皮吸收和表皮层药物含量的体表研究技术,主要用于测定药物或化妆品成分在皮肤表层的积累情况。每次粘贴和剥离胶带都会带走一部分角质层细胞,通过分析这些细胞上残留的药物或化学物质的量,评估该物质的皮肤渗透和积累情况。该法操作简单,成本低廉,可同时研究同一志愿者的多个取样点,但不适用于测定挥发性和快速穿透性的化学物质,不能提供药物在更深层皮肤如真皮层的分布信息。

共聚焦拉曼光谱技术

共聚焦拉曼光谱(Confocal Raman Spectroscopy,CRS)是一种非侵入性的光学技术,利用拉曼散射原理分析物质的化学组成和结构。在透皮吸收研究中,共聚焦拉曼光谱可以在无需破坏样本的情况下,对皮肤内部结构和化学物质分布进行动态跟踪,确定化妆品、药物分子在皮肤各层(如角质层、表皮和真皮)中的分布和浓度。该法能够精确到皮肤的微观结构层面,且无需对样本染色或使用标记物,可直接观察自然状态下的样本。